頭痛・めまい・脳梗塞リスクを評価するMRI検査と画像紹介

下高井戸脳神経外科クリニックの頭部MRI画像紹介

下高井戸脳神経外科クリニックでは、富士フイルムメディカル製 1.5テスラ ゼロヘリウムMRI(Echelon Smart Zero Helium)を導入しております。ゼロヘリウム方式により、環境にやさしく、安定した高画質を長期的に提供できるシステムです。

本ページでは、実際のMRIで撮影した画像を用いて、どのような診断が可能になるのかをご紹介いたします。

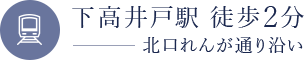

脳の断面画像

下の図は、当院で撮像した脳MRIの代表的な3種類の画像です。

A:T2STIR強調画像

微小出血を鋭敏に描出する撮像法です。微小出血は将来の脳出血リスクを予測する重要な所見であり、脳梗塞予防のための抗血栓療法(血液をさらさらにする薬)の開始前や施行中に確認しております。

B:FLAIR強調画像

白質病変や脳浮腫の有無を捉える画像です。無症候性の脳梗塞や小さな変化を発見するのに役立ち、生活習慣病との関連や将来の脳卒中リスク評価に直結します。

C:拡散強調画像(DWI)

急性期の脳梗塞を最も早期に描出できる方法です。発症後早期から高輝度に描出されるため、急なめまいやしびれ、運動障害といった神経症状が脳梗塞に起因するものか否かを評価する際に有用です。

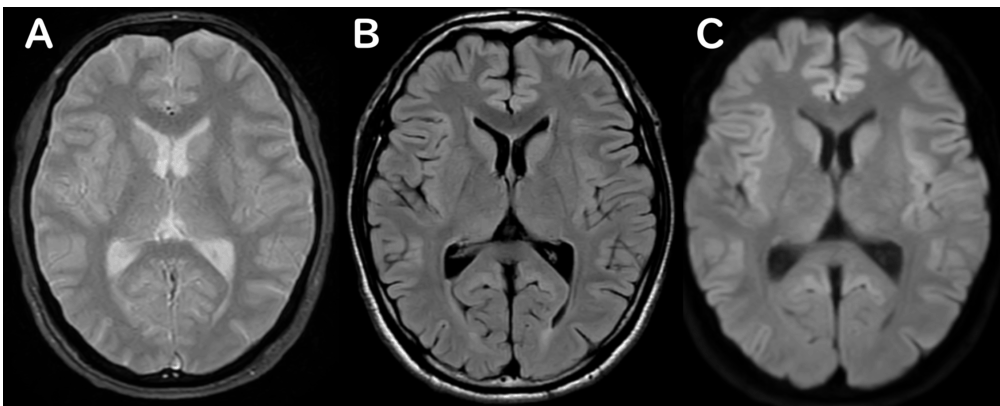

脳血管の画像(MRA)

続いてご覧いただくのは、脳と頚部の血管画像です。

A:頭蓋内血管

脳梗塞の原因となる血管狭窄や、くも膜下出血の原因となる未破裂脳動脈瘤の診断が可能です。

B:頚部血管

頸動脈狭窄やプラークの有無を確認できます。頸動脈の状態は脳梗塞のリスク評価に直結します。

これらはtime-of-flight(TOF)法という手法で撮像されており、実際に血流がある部分を白く描出します。血管内の状態を造影剤を使用せず、放射線の影響もなく、非侵襲的に可視化できるのが特徴です。

3D画像による診断支援

当院では、3D画像も積極的に診断に活用しています。

BPAS(Basi-Parallel Anatomical Scanning)法

血管の外径を確認する画像です。特に日本人に多い椎骨動脈解離の診断に有用です。

TOFでは血流のある部分を、BPASでは血管の外形を評価し、両者の不一致を確認することで椎骨動脈解離の診断が可能になります。

3D-MRA

当院が採用しているエムネス社のクラウド型PACS「LookRec」を用い、TOFの元画像からわずか10秒ほどで再構成できます。

任意の角度から観察でき、血管径や濃度の調整も自在。未破裂脳動脈瘤の診断が容易になります。

特に、この機能を使うことにより、未破裂脳動脈瘤とinfundibular dilatation(血管の根元が膨らんでいるが、その先に血管が続いている状態)を見分けることが容易になります。

当院のMRI診断の強み

このような最新のMRI技術を用いることで、以下のような診断・予防に役立てることが可能です。

- ・未病の段階での脳梗塞や脳出血リスクの早期発見

- ・血管の狭窄や動脈瘤などの将来的な脳卒中リスクの評価

- ・急性期脳梗塞の迅速な診断

患者様の「頭の悩み」を迅速かつ的確に解決することを目指し、地域の皆様に安心いただける診療を行ってまいります。

画像掲載について

本ページに掲載している画像は、MRIの条件設定の際にご協力いただいた健常ボランティアの方の画像であり、ご本人様にご承諾を頂いたうえで掲載しております。