脳血管障害

脳卒中は、脳血管の病変により引き起こされる疾患群で、血管が閉塞する脳梗塞と血管が破綻する脳出血に分類されます。症状は無症候性のものから重篤な神経障害を伴うものまで多岐にわたります。ここでは、主な脳血管障害について、病型ごとに原因、症状、有病率、治療法をわかりやすくご紹介します。

脳卒中は、脳血管の病変により引き起こされる疾患群で、血管が閉塞する脳梗塞と血管が破綻する脳出血に分類されます。症状は無症候性のものから重篤な神経障害を伴うものまで多岐にわたります。ここでは、主な脳血管障害について、病型ごとに原因、症状、有病率、治療法をわかりやすくご紹介します。

主な脳血管障害について

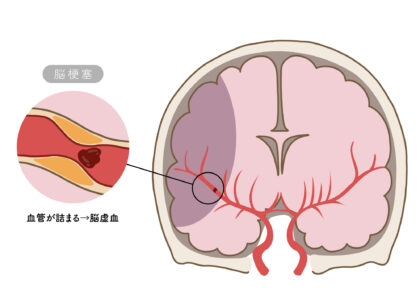

脳梗塞

脳梗塞は、脳の血管が閉塞して、

脳への血流が途絶えることで発症します。

以下に代表的な病型を挙げます。

ラクナ梗塞

- 原因:穿通枝と呼ばれる脳内の細い動脈が閉塞することで起こる小さな脳梗塞です。高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満、ホモシステイン血症が危険因子です。

- 症状:無症候性のこともありますが、発症部位によって麻痺やしびれなど多彩な症状を呈します。多発すると認知障害、歩行障害、脳血管性パーキンソニズム、排尿障害を伴うことがあります。

- 有病率:無症候性脳梗塞の90%以上がラクナ梗塞であり、脳ドック受診者の7.0%に見つかったとの報告があります。

- 治療法:高血圧や糖尿病の管理、スタチン内服、禁煙が基本です。抗血小板薬の使用は、出血リスクを十分に評価し、慎重に検討する必要があります。

アテローム血栓性脳梗塞

- 原因:動脈硬化により頚動脈や頭蓋内主幹動脈が狭窄・閉塞し、血栓が脳血管を閉塞します(A to A emboli)。

- 症状:階段状に進行することがある麻痺症状を認めることもあります。分水嶺梗塞がみられることもあります。

- 治療法:抗血小板薬やスタチンによる内科治療に加え、重度狭窄例には頚動脈内膜剥離術(CEA)やステント留置術(CAS)が検討されます。

心原性脳塞栓症

- 原因:心房細動などの不整脈により心臓内で形成された血栓が脳に飛ぶことで発症します。

- 症状:広範囲の脳梗塞を生じやすく、重度の障害が起こることがあります。

- 治療法:CHADS2スコアなどで評価し、抗凝固療法(ワルファリンまたはDOAC)を行います。

急性期治療(tPA静注療法・血栓回収療法)

- tPA:発症4.5時間以内などの適応基準を満たす場合に、血栓を溶かす治療が行われます。出血リスクを十分に評価して実施します。

- 血栓回収療法:太い血管の閉塞(主に内頸動脈や中大脳動脈)に対して、カテーテルを用いて血栓を直接除去する治療です。tPA単独では効果が不十分な場合に有効です。

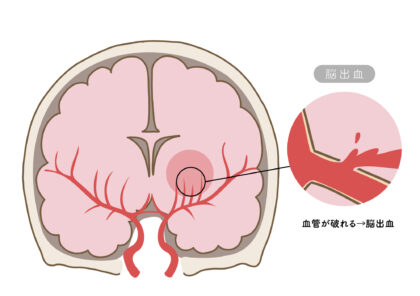

脳出血

脳出血は、脳内の血管が破綻して出血することで生じます。

脳実質内への出血と、くも膜下腔への出血(くも膜下出血)に大別されますが、両者を合併することもあります。

高血圧性脳出血

- 原因:長期間の高血圧により細動脈が脆弱化し、破綻することで出血します。

- 症状:急な頭痛、麻痺、構音障害など。無症候性で偶発的に発見されることもあります。

- 治療法:急性期の血圧管理が最重要です。抗血栓薬の使用には出血増悪リスクを考慮します。

脳血管アミロイドアンギオパチー(CAA)

- 原因:脳の皮質・皮質下の血管にアミロイドβが沈着することで生じます。高齢者や家族性に多くみられます。

- 症状:脳葉型出血、脳微小出血、認知障害など。反復性出血が特徴です。

- 治療法:抗血栓薬の使用は原則避け、再出血リスクを低減する管理が重要です。

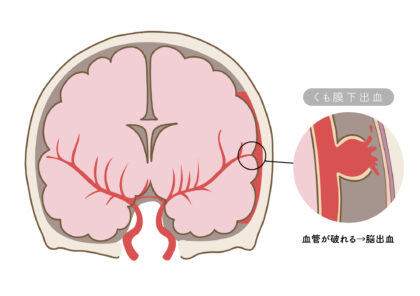

くも膜下出血(SAH)

くも膜下出血は、脳の動脈が破れて、

くも膜下腔に出血が広がる病気です。

再出血や脳梗塞を併発することもあります。

- 原因:脳動脈瘤の破裂が最多です。外傷や特発性のケースもあります。

- 症状:雷鳴頭痛(突然発症し1分以内にピーク)、嘔吐、意識消失、項部硬直など。

- 有病率:年間発症率は10万人あたり約20人。未破裂脳動脈瘤の保有率は一般人口の数%。

- 治療法:急性期は血圧管理と鎮痛を行い、再出血予防として開頭クリッピングや血管内コイル塞栓術が行われます。術後は血管攣縮、水頭症、脳浮腫などに注意が必要です。

- 診断法:CT、MRI(FLAIR、T2*)、MRA、3D-CTAが有効です。

椎骨動脈解離

比較的若年層にも発症することがあり、脳梗塞やくも膜下出血を引き起こす可能性があります。

椎骨動脈解離に関してのブログ記事はこちらです。

- 有病率:年間発生率は症候性例で10万人あたり1〜3人。無症候性例を含めるとより高頻度と考えられます。

- 原因:頸部への急激な負荷(スポーツ、交通事故、マッサージなど)、喫煙、高血圧、特発性(約30%)が原因とされます。枕の高さも関与する可能性があります。

- 症状:90%以上に片側性の後頭部痛が出現し、めまい、構音障害、感覚異常、脳梗塞・くも膜下出血のリスクもあります。

- 経過:

- 多くは破裂せず自然経過をとります

- 発症直後〜数日以内に破裂するケースもあります

- 慢性期に再出血の報告もあり、慎重な経過観察が必要です

- 治療法:

- 安静と血圧管理

- MRI/MRAによる定期的な経過観察(初期は1か月ごと、その後3〜6か月ごと)

- 禁煙指導と頸部への負荷回避

- 血栓予防として抗血小板薬や抗凝固薬の投与を個別に判断

最後に

片側性の強い後頭部痛が突然出現した場合は、椎骨動脈解離の可能性を考慮し、早期の画像診断が重要です。

片側性の強い後頭部痛が突然出現した場合は、椎骨動脈解離の可能性を考慮し、早期の画像診断が重要です。

脳血管障害は多岐にわたり、それぞれに応じた診断、治療、予防管理が求められます。

下高井戸脳神経外科クリニックでは、MRIによる早期発見と専門的な診療を通じて、適切な医療提供と地域医療機関との連携を実践しています。