脳卒中は突然発症し、命に関わるだけでなく、その後の生活の質にも大きな影響を及ぼす可能性のある疾患です。しかし、その多くは適切な生活習慣と薬物療法によってリスクを低減することが可能です。

脳卒中は突然発症し、命に関わるだけでなく、その後の生活の質にも大きな影響を及ぼす可能性のある疾患です。しかし、その多くは適切な生活習慣と薬物療法によってリスクを低減することが可能です。

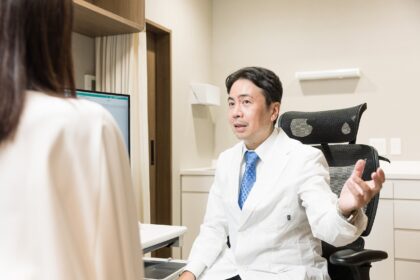

当院では、MRIによって早期に血管の狭窄や動脈瘤といった無症候性病変を、未病の段階で明らかにし、それぞれの病態に応じた脳卒中の発症リスクを減らす「先制治療」として、薬物治療および生活習慣の見直しを重視しています。以下では、脳卒中予防のために重要なポイントをご紹介します。

脳卒中予防のためのポイント

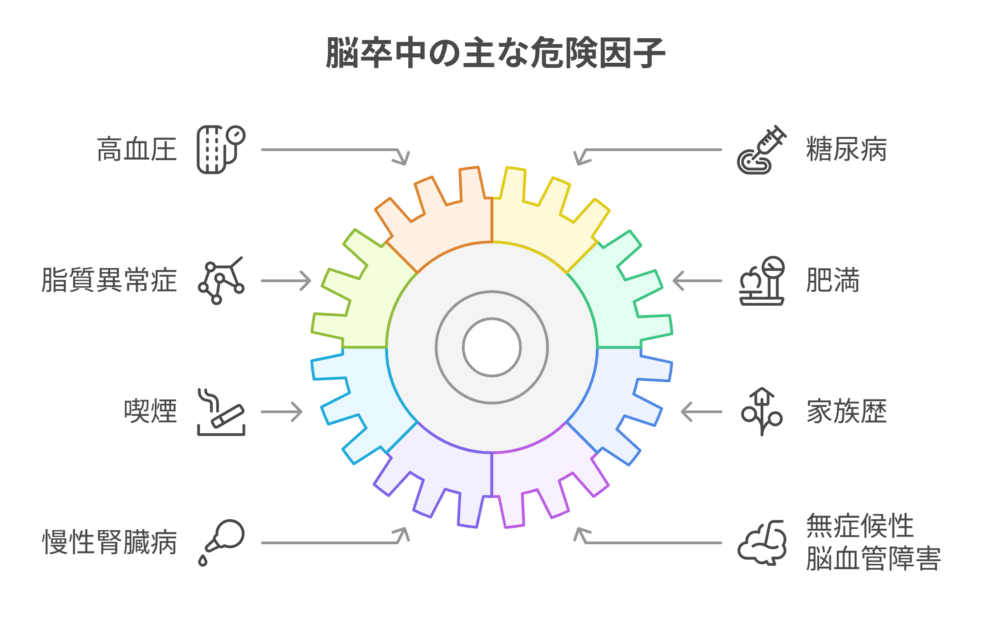

脳卒中の主な危険因子

脳卒中や認知症の予防が特に重要とされるのは、中高年の方や、以下のような危険因子を有する方々です。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 肥満

- 喫煙

- 脳卒中・認知症の家族歴

- 慢性腎臓病(CKD)

また、大脳白質病変や無症候性脳梗塞も、将来の脳卒中や認知症のリスクを高める重要な所見です。未破裂脳動脈瘤をお持ちの方では、喫煙・高血圧・多量飲酒が動脈瘤の増大や破裂の危険因子とされています。

薬物療法による予防

1.高血圧の管理

高血圧は最も重要な脳卒中のリスク因子です。血圧を適切に下げることで、脳血流の安定化と発症予防が期待されます。カルシウム拮抗薬、ACE阻害薬、ARBといった降圧剤が推奨されており、特に糖尿病や腎疾患をお持ちの場合は130/80mmHg未満へのコントロールが望まれます。

高血圧は最も重要な脳卒中のリスク因子です。血圧を適切に下げることで、脳血流の安定化と発症予防が期待されます。カルシウム拮抗薬、ACE阻害薬、ARBといった降圧剤が推奨されており、特に糖尿病や腎疾患をお持ちの場合は130/80mmHg未満へのコントロールが望まれます。

2.脂質異常症の管理

高LDLコレステロールは動脈硬化の進行を助長します。スタチンと呼ばれる薬剤の服用は、脳梗塞だけでなく心筋梗塞の発症リスクも有意に低下させるとされ、大規模な研究でもその有効性が証明されています。

3.糖尿病の管理

糖尿病は脳卒中の独立した危険因子であり、血糖管理は脳血管イベント予防において重要です。ビグアナイド系薬剤には、心血管イベントの抑制効果が報告されています。

4.その他の薬物治療

無症候性の脳梗塞や白質病変に対する抗血小板薬(血をさらさらにする薬)の使用については、現時点では明確な予防効果が確認されていません。副作用とのバランスを考慮し、慎重な判断が求められます。

生活習慣の見直しによる予防

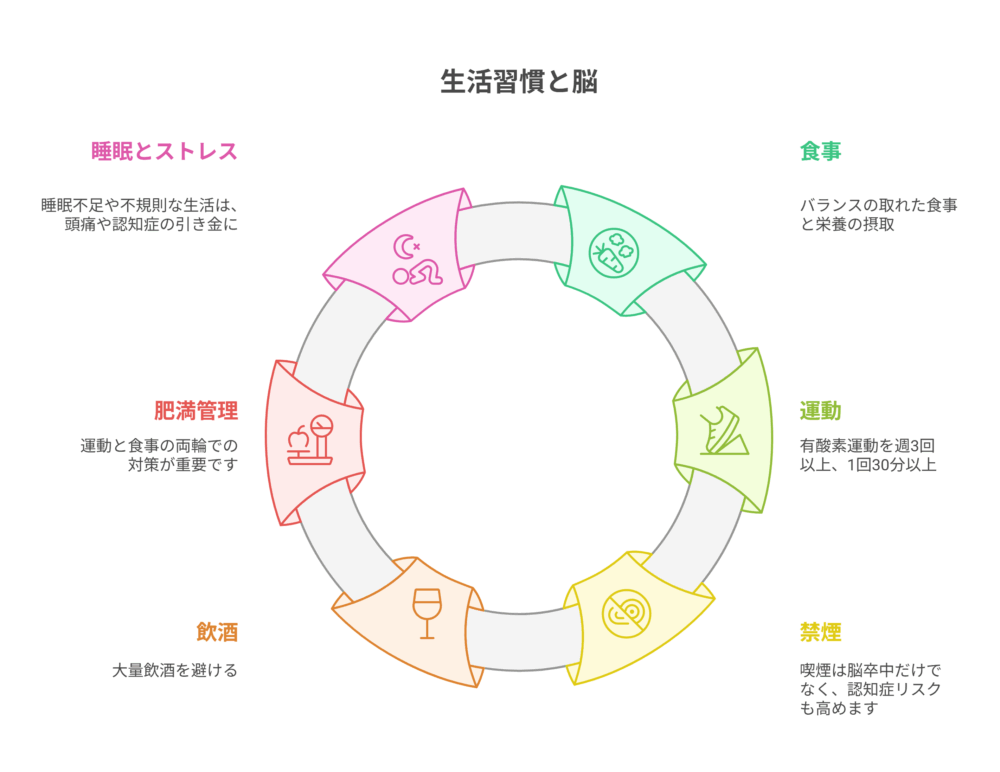

1. 食事

- 減塩(1日6g未満)を心がけましょう。

- 野菜・果物・魚を積極的に摂取し、日本型のバランスの取れた食事を意識します。

- 高カロリー・高糖質・低タンパクな偏った食生活は避けましょう。

2. 運動

- 有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギングなど)を週3回以上、1回30分以上行うことが目安です。

- 筋力低下を防ぐために、無理のない範囲での筋力トレーニングも有効です。

3. 禁煙

喫煙は脳卒中だけでなく、認知症のリスクも高めます。できるだけ早い段階で禁煙し、受動喫煙も避けましょう。

4. 飲酒

適量の飲酒は容認されることもありますが、大量飲酒は高血圧や脳出血、脳梗塞の原因となる不整脈(心房細動)のリスクを高めます。アルコール量の目安は約20g(日本酒で1合以内、ビールで500ml以内、ワインでグラス2杯弱〔約200ml〕、ウイスキーのダブル1杯〔約60ml〕)です。

5. 肥満対策

BMI(体重〔kg〕÷ 身長〔m〕²)が25を超える場合は、体重管理を行いましょう。運動と食事の両輪での対策が重要です。

6. 睡眠・ストレス管理・社会参加

- 睡眠不足や不規則な生活は、頭痛や認知症の引き金となります。

- 睡眠時無呼吸症候群の早期発見と治療も重要です。

- 趣味やボランティアなどの社会活動は、認知機能の低下を防ぐ一助となります。

脳ドックの役割

脳ドックは、脳の病気が起きる前の未病の段階で、その予兆を発見するための重要な手段です。無症候性の脳梗塞や動脈瘤、白質病変が見つかった場合には、発症を防ぐための生活習慣の見直しや、フォローアップのための検査計画を立てます。当院では、検査結果について画像を用いてわかりやすくご説明し、生活習慣の改善点や、精密検査の必要性についても丁寧にご説明いたします。

脳ドックは、脳の病気が起きる前の未病の段階で、その予兆を発見するための重要な手段です。無症候性の脳梗塞や動脈瘤、白質病変が見つかった場合には、発症を防ぐための生活習慣の見直しや、フォローアップのための検査計画を立てます。当院では、検査結果について画像を用いてわかりやすくご説明し、生活習慣の改善点や、精密検査の必要性についても丁寧にご説明いたします。

将来の脳卒中や認知症を防ぐためには、日々の積み重ねと早期の対策が重要です。ご自身やご家族の健康管理の一環として、ぜひ脳ドックや定期的な受診をご検討ください。